海田むかしばなし絵本

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月10日更新ページ番号:0007489

海田のむかしばなし絵本 ※在庫切れのため販売は行っておりません

海田町にはいろいろな民話や昔話が伝わっています。それらが、平成8(1996)年に海田郷土文化研究会によって『海田の民話・昔話』という冊子にまとめられました。

平成12(2000)年に、海田町ふるさと館開館5周年を記念し、町民の皆さんに郷土へのいっそうの愛着と感心をもっていただこうと『海田の民話・昔話』から4話を選んで、『海田のむかしばなし絵本』(4冊1組)を作製しました。

先祖から語り継がれ、言葉として残る昔話を絵本にすることで、子供たちが幼い頃から昔話に親しみ、ふるさと海田に関心を深め、郷土を愛する心を育てる一助にして欲しいとの思いを込めております。

現在販売はしておりません。図書館・海田公民館・海田東公民館・ふるさと館・ひまわりプラザで貸出を行っております。

平成12(2000)年に、海田町ふるさと館開館5周年を記念し、町民の皆さんに郷土へのいっそうの愛着と感心をもっていただこうと『海田の民話・昔話』から4話を選んで、『海田のむかしばなし絵本』(4冊1組)を作製しました。

先祖から語り継がれ、言葉として残る昔話を絵本にすることで、子供たちが幼い頃から昔話に親しみ、ふるさと海田に関心を深め、郷土を愛する心を育てる一助にして欲しいとの思いを込めております。

現在販売はしておりません。図書館・海田公民館・海田東公民館・ふるさと館・ひまわりプラザで貸出を行っております。

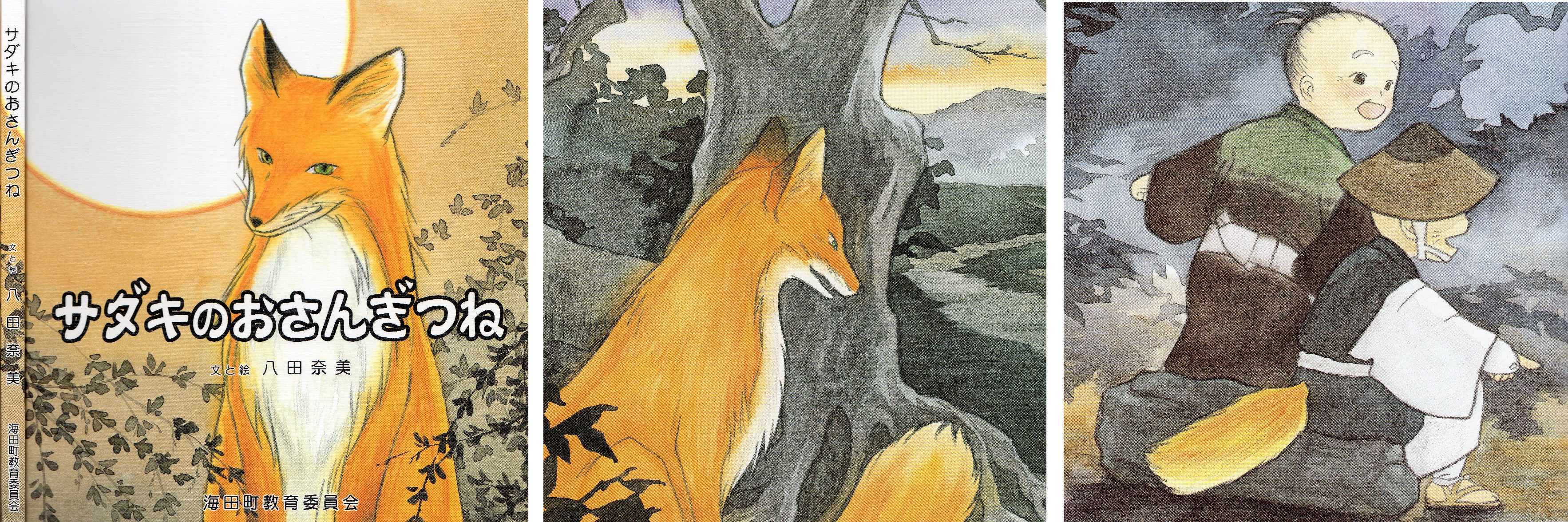

サダキのおさんぎつね

文・絵 八田奈美

監修 若元澄男

ひときわめだつ狐・おさんぎつねは、法事帰りの関内さんが持っていた重箱に目をつけ・・・

現在のように、夜でも街灯で明るい時代とは違い、昔は日没を迎えるとあたりは深い闇に包まれていました。このお話に出てくる「おさんぎつね」とは、「王さんぎつね」が縮まったもので、「サダキ」とは、現在の安芸区矢野との境の地名「西崎(さいざき)」が縮まったものです。

監修 若元澄男

ひときわめだつ狐・おさんぎつねは、法事帰りの関内さんが持っていた重箱に目をつけ・・・

現在のように、夜でも街灯で明るい時代とは違い、昔は日没を迎えるとあたりは深い闇に包まれていました。このお話に出てくる「おさんぎつね」とは、「王さんぎつね」が縮まったもので、「サダキ」とは、現在の安芸区矢野との境の地名「西崎(さいざき)」が縮まったものです。

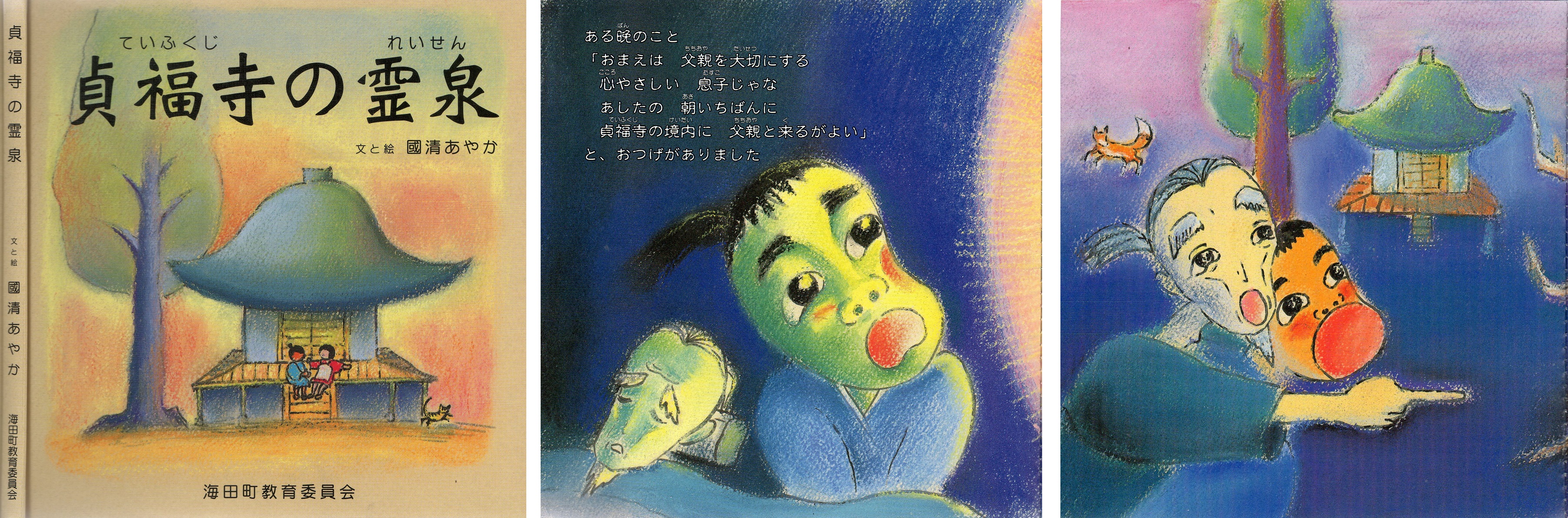

貞福寺の霊泉(ていふくじのれいせん)

文・絵 國清あやか

監修 若元澄男

むかしむかし、病気の父親の世話をする親孝行な息子がおりました。ある晩のこと、「貞福寺の境内に父親と来るがよい」とおつげがあり・・・

このお話の舞台は、現在も貞福寺霊泉跡として海田町三迫二丁目に残っています。当時は、近隣で評判となり、広島城下からもたびたびお湯を汲に来るほどであったと伝えられます。

監修 若元澄男

むかしむかし、病気の父親の世話をする親孝行な息子がおりました。ある晩のこと、「貞福寺の境内に父親と来るがよい」とおつげがあり・・・

このお話の舞台は、現在も貞福寺霊泉跡として海田町三迫二丁目に残っています。当時は、近隣で評判となり、広島城下からもたびたびお湯を汲に来るほどであったと伝えられます。

血のでる木

文・絵 羽田野めぐみ

監修 若元澄男

源平合戦の際、宮島から一人の女官が一本の白い枝をもって舟にのり、開田を目指し・・・

このお話の時代、平安時代のおわり頃は、海田はまだ開田と表記され、開田荘(かいたのしょう)と呼ばれる荘園でした。開田荘は、平氏ゆかりの八條院の荘園であったため、それを頼って女官が宮島から逃れてきたものと思われます。当時は、まだ海田町寺迫一丁目のあたりまでが海だったので、女官はそこから上陸したものと思われます。

監修 若元澄男

源平合戦の際、宮島から一人の女官が一本の白い枝をもって舟にのり、開田を目指し・・・

このお話の時代、平安時代のおわり頃は、海田はまだ開田と表記され、開田荘(かいたのしょう)と呼ばれる荘園でした。開田荘は、平氏ゆかりの八條院の荘園であったため、それを頼って女官が宮島から逃れてきたものと思われます。当時は、まだ海田町寺迫一丁目のあたりまでが海だったので、女官はそこから上陸したものと思われます。

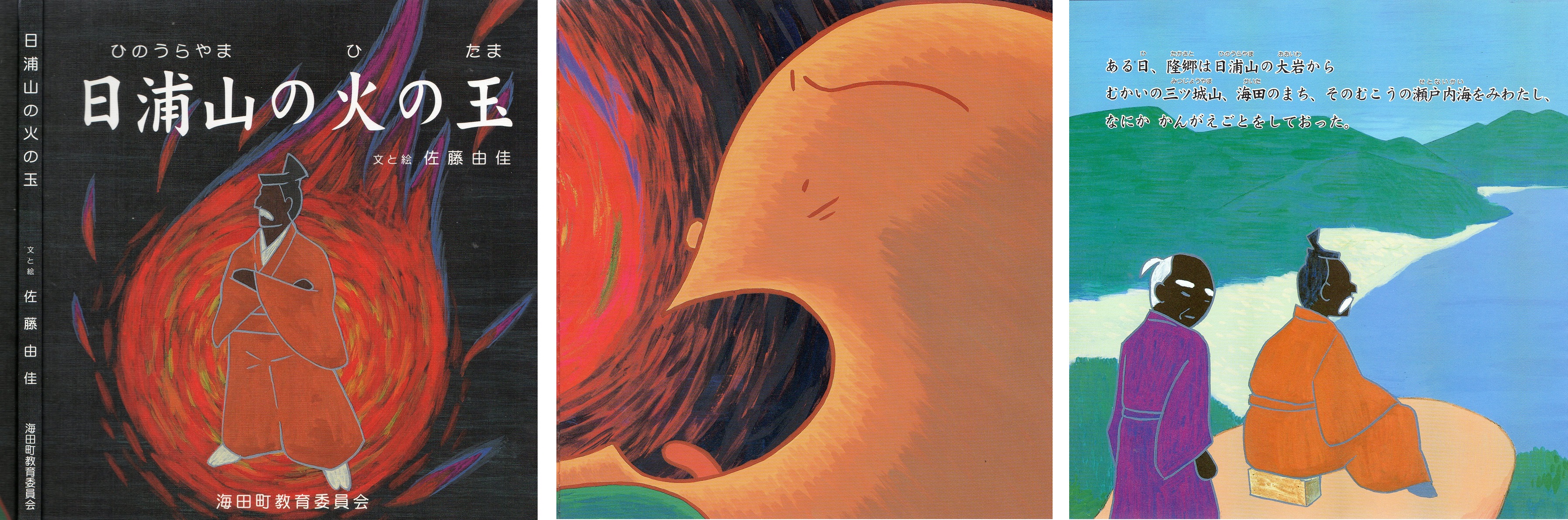

日浦山の火の玉(ひのうらやまのひのたま)

文・絵 佐藤由佳

監修 若元澄男

江戸時代のことです。海田町に杢兵衛(もくべえ)という心のやさしい男がおりました。ある夜、杢兵衛の目の前に突然大きな火の玉が・・・

現在では、手軽なハイキングコースとして海田町民に親しまれている日浦山には、かつて安芸区中野に本拠を置く豪族、阿曽沼氏(あそぬまし)の城の一つがありました。このお話に出てくる阿曽沼隆郷の時代、安芸地域は毛利・尼子・大内各氏が覇権を争っていました。阿曽沼氏も例外ではなく、こうした争いの中に身を置いていたものと思われます。

監修 若元澄男

江戸時代のことです。海田町に杢兵衛(もくべえ)という心のやさしい男がおりました。ある夜、杢兵衛の目の前に突然大きな火の玉が・・・

現在では、手軽なハイキングコースとして海田町民に親しまれている日浦山には、かつて安芸区中野に本拠を置く豪族、阿曽沼氏(あそぬまし)の城の一つがありました。このお話に出てくる阿曽沼隆郷の時代、安芸地域は毛利・尼子・大内各氏が覇権を争っていました。阿曽沼氏も例外ではなく、こうした争いの中に身を置いていたものと思われます。