町長タウンミーティング 「安全・安心!町民のための防災トーク~知って防災!ライフハック実践術~」レポート

6月8日、海田町役場庁舎で今年2回目の町長タウンミーティングを開催しました。ゲストスピーカーは海田町消防団団長の信原さん、陸上自衛隊員の高橋さん、塩田さんの3人。当日、庁舎では「海田町防災フェア2025」も開催されており、幅広い世代の参加者が集まる中、平成30年7月豪雨災害の教訓を手がかりに、参加者との双方向の対話を通して、防災を「自分ごと」として考える時間となりました。

スピーカープロフィール

《陸上自衛隊 高橋 信哉氏・塩田 広治氏》

海田市駐屯地 第46 普通科連隊に所属。高橋氏は第2中隊長を務めるとともに有事に備え、日々訓練を行っている。

《海田町消防団 信原 宏氏》

20歳より消防団に入団。平成30年7月豪雨災害の時には、副団長として現場で活躍。現在、団長として新しい取組に挑戦中。

《海田町長 竹野内 啓佑》

10年後、誰もが憧れるまちを目指し、日々奮闘中。おすすめの防災グッズはビスコ缶。

平成30年7月豪雨災害を語り継ぐ〜あの時何が起きていた?

平成30年7月豪雨災害では、自らも被災しながら自治会長として、また広島市職員として災害対応にあたった経験を持つ竹野内町長。「災害からもう7年。その間に新しく海田町に移り住んでこられた方もたくさんいらっしゃいます。そうした皆さんにも、当時何が起こったのかを知っていただきたい」と語り、平成30年7月豪雨災害時に、現場で活動した消防団団長の信原さんにマイクを預けました。

当時の救助活動の様子をスライドの画像とともに紹介する信原さん。

災害発生から2ヵ月間、仕事を休んで復旧作業に奔走したという。

当時、海田町内の被害は広範囲に及び、信原さんら消防団員はマンションのエントランスになだれ込んだ倒木の撤去や、足の不自由な高齢者の移動支援、子どもたちの通学路に堆積した土砂の除去などにあたったそうです。

「被害があまりに大きく、大変な状況でしたが、地域の皆さんの協力やサポートに大いに助けられた」と話す信原さん。

「これ飲んでください、これ食べてください、扇風機を使ってください、と地域の皆さんのお気持ちとたくさんのご協力が本当にありがたかったです。また広島国際学院高校の野球部やサッカー部の生徒たちが、土砂撤去を手伝ってくれて、すごく助かりました」

なお、その時に手伝ってくれた生徒のうちの2人が、今、海田町役場で働いているという心温まるエピソードも紹介されると、会場には笑顔が溢れました。

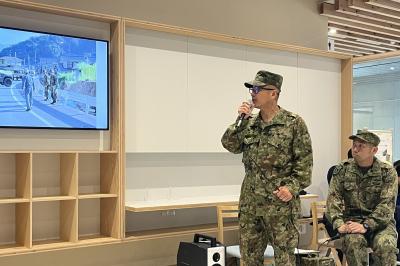

所属する部隊について紹介した後、「皆様と一緒に防災フェアに参加できることを嬉しく思っています」

と語った陸上自衛隊隊員の高橋さん(左)と塩田さん(右)

続いて登壇したのは、陸上自衛隊第46普通科連隊で第2中隊長を務める高橋さん。当時は、九州の部隊に所属していたそうです。

「災害発生時、海田駐屯地の第13旅団が北海道で訓練中だったため、急遽、九州の部隊約3000人が広島に派遣されることになりました。私が広島出身だったことから、上司から指令を受け、その日の夜中に広島に向けて出発しました。被災地ではまず現地の状況を把握してから各部隊の配置を決め、交代しながら作業を続けました」と、当時の緊迫した様子を振り返りました。

被害が大きかった被災地の生活用水を優先するため、一部の自衛隊員たちは泥水で顔を洗ったりしていたそうで、過酷な環境下で作業を遂行する自衛隊員のリアルな話に、思わず身を乗り出して話を聞く参加者の姿も見られました。

大切なのは「自分ごと」として防災を考えること

続いて「自助・共助・公助」をテーマにしたフリートークへ。

「今日も会場に来られていた方から『町は何日分の備蓄をしているのか?』と聞かれたのですが、正直に答えると、町の備蓄は“避難者1日分”だけなんです」と、竹野内町長。その率直な言葉に、会場からは小さなどよめきが。町長はその反応を受け止めながら、こう続けました。

「海田町にはおよそ3万人が暮らしていますが、役場の職員は200人ほど。大きな災害が起きたとき、町民全員に十分な支援物資を届けるのは現実的に難しい。だから、行政にも限界があることを正直にお伝えして、『それなら家庭でできる備えをしなくちゃね』と、防災意識を共有いただくことが大切だと感じています」

消防団の信原さんも「やはり、自分の命は自分で守るという意識が一番大切」と応じ、「消防団でも“まずは家族の安全を確認してから出動するんだぞ”と常に伝えています」と、自助の重要性を改めて強調しました。

さらに町長は「行政の果たすべき役割は災害が起きる前にある」としたうえで「それは砂防堰堤などのハードの整備と、 町民の皆さんに防災意識を高めてもらう啓発活動」と話し、「“自分で自分を守ること”の大切さを皆さんに伝えることが重要。じゃあそれをどう伝えていけばいいのか、その有効な伝え方について、ヒントがあれば教えてほしい」と、第2中隊長として指揮をとる高橋さんに問いかけました。

町長からの問いに対し、高橋さんは「“耳たこ戦術”がいい」と即答。

「日頃から同じことを繰り返し伝えていくことが大事だと思います。一度言っただけではなかなか伝わらないもの。10人中5人に伝われば上出来な方で、2回目で少し増えるが、3回目にはまた忘れる人が出てくる。だからこそ、繰り返し伝えることが大事なんです。“また同じ話をしてる”と思われたら、それは聞いてもらえている証拠です」と、第2中隊長として部隊を率いる高橋さんの力強い言葉に、町長も「なるほど!ぜひ実践したいです」と大きくうなずきました。

防災を暮らしの中に〜おすすめライフハック術

続いて、自分の命を守る“サバイバル力”を身につけてもらいたいと、それぞれの「ライフハック術」を紹介。陸上自衛隊の塩田さんは、サランラップや段ボールを使って行う止血・骨折固定法を実演しました。

「感染予防のためにまず手袋、もしくはビニール袋を装着してください。傷口を水で洗い、ラップを巻いて保護します。骨折の場合は、段ボールを添え木代わりにして腕ごとラップで固定し、首に吊ることで応急処置になります」

ラップでくるくると巻くだけで応急処置ができる手軽さを目の当たりにし、会場からは「へえー!」「知らなかった!」と驚きの声が次々と上がり、思わず身を乗り出す参加者の姿もみられました。

続いて町長は、日常と非常時を分けて考えるのではなく、ふだんの暮らしの延長に防災を位置づける「フェーズフリー」や、使いながら備える「ローリングストック」といった考え方が、いま主流になりつつあると紹介。

その一例として、「ビスコ缶」のように普段のおやつにもなる備蓄食に注目していることや、水やインスタント食品をインターネットの定期便で購入することで“買い忘れ防止”と“備蓄”を両立するアイデアを紹介しました。

自助・共助・公助〜地域で支え合う防災へ

会の終盤、信原さんから「消防団の団員が不足している」という現場の切実な声も上がりました。地域の防災力を保つために、少しでも多くの方に関心を持ってほしいという思いを込めた呼びかけに、町長も「消防団に入ることは、自分自身の“守備力”を高める手段にもなる。こうした機会を通じて、自助の意識を高め、共助・公助との連携が自然と生まれるような町を目指したい」と応えました。

最後に町長は、「災害は“いつか”ではなく、“いつでも”起こるもの。自分の命を守る意識こそが、防災の基本」としたうえで、「町としても、皆さんに『ここまでは自分で』『ここからは行政が』という役割を丁寧に伝えていきたい」と話し、参加者それぞれの心に、小さな備えの種を残して、会は幕を下ろしました。

「竹野内町長のタウンミーティング」は、第5次海田町総合計画後期計画策定に向け、今後も様々なジャンルで活躍されている皆さんのお話を聞かせていただきたいと考えています。次回もご期待ください。