【令和7年10月31日(金) 申込受付終了】 定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付について

不足額給付とは、令和6年分所得税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、「不足額給付1」または「不足額給付2」いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合、追加で給付を行うものです。

不足額給付の受付は、令和7年10月31日(金曜日)に終了しました。

不足額給付1

支給対象者

次の条件を満たした方が支給対象者となります。

- 令和7年1月1日に海田町に住民登録がある方

- 令和6年分所得税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

給付額

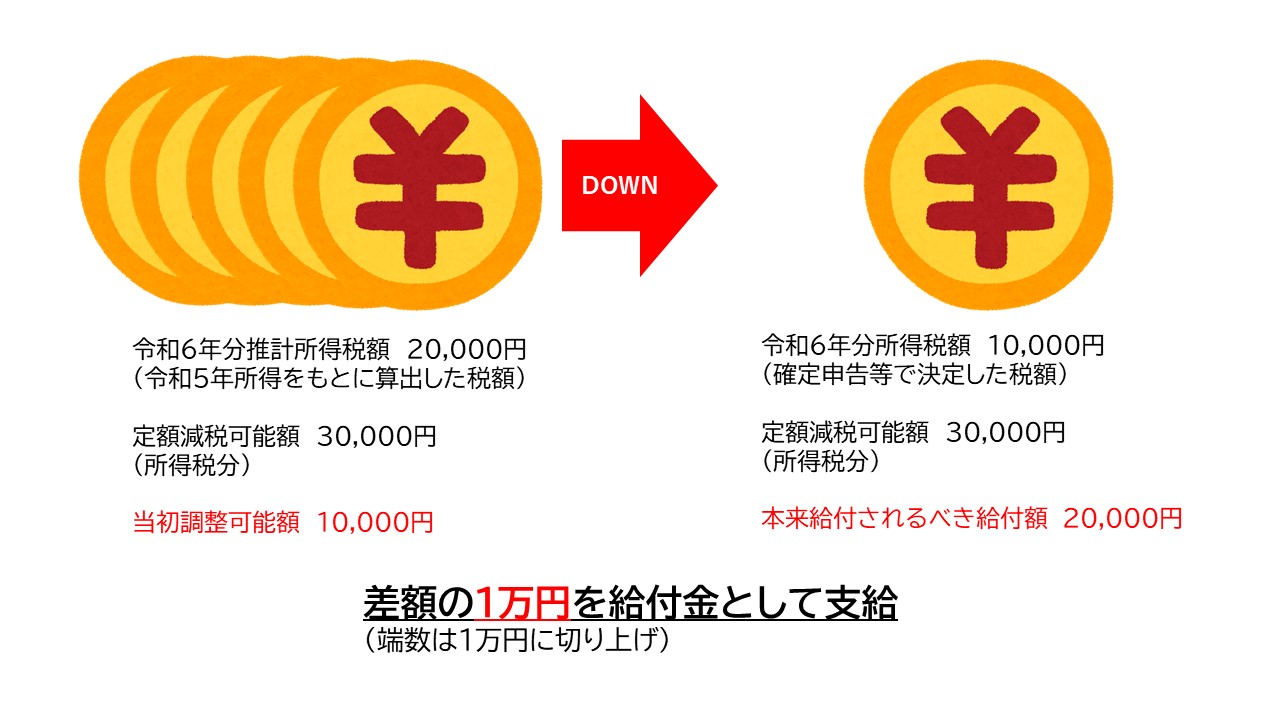

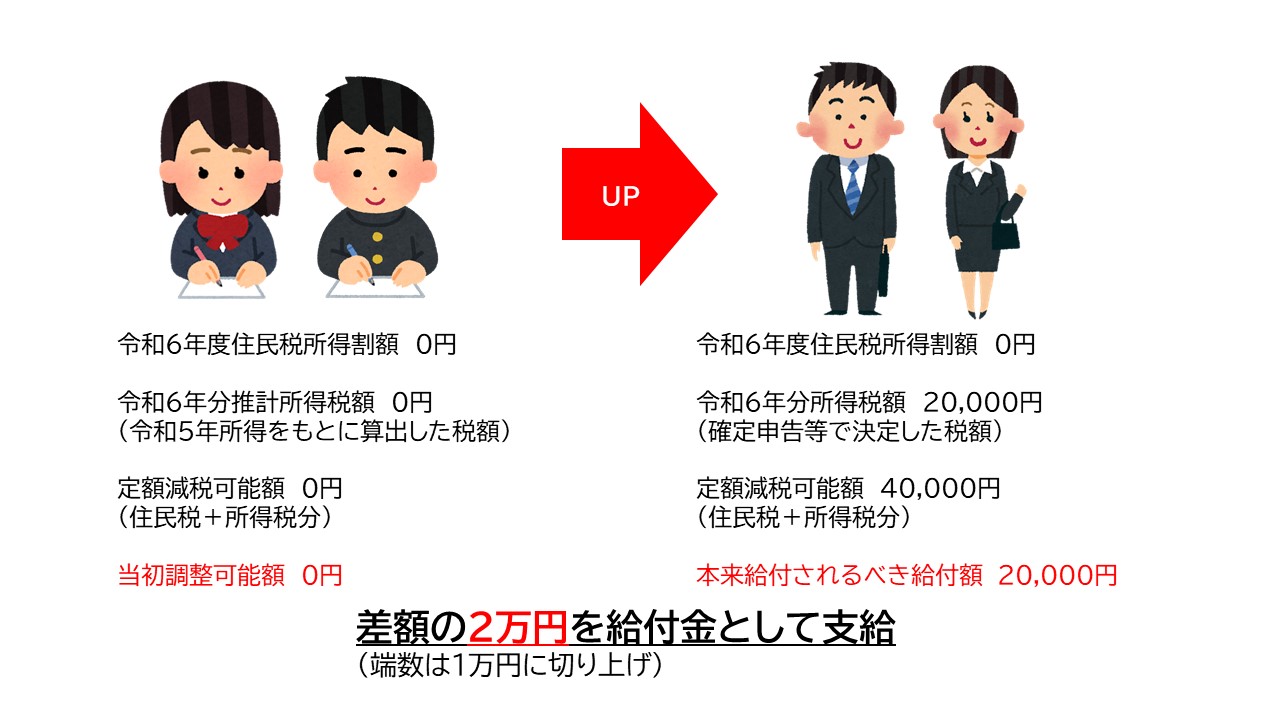

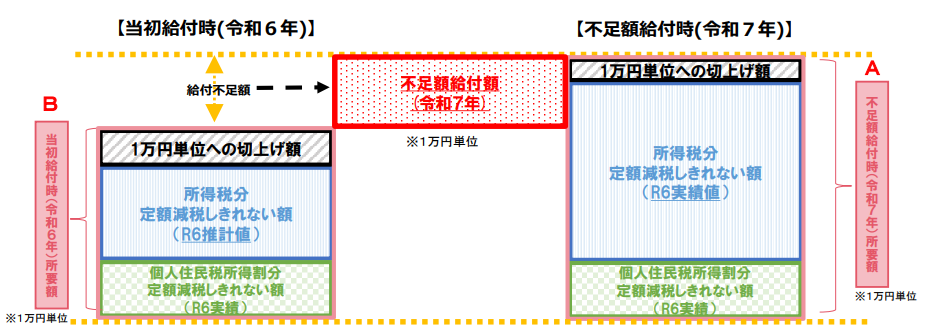

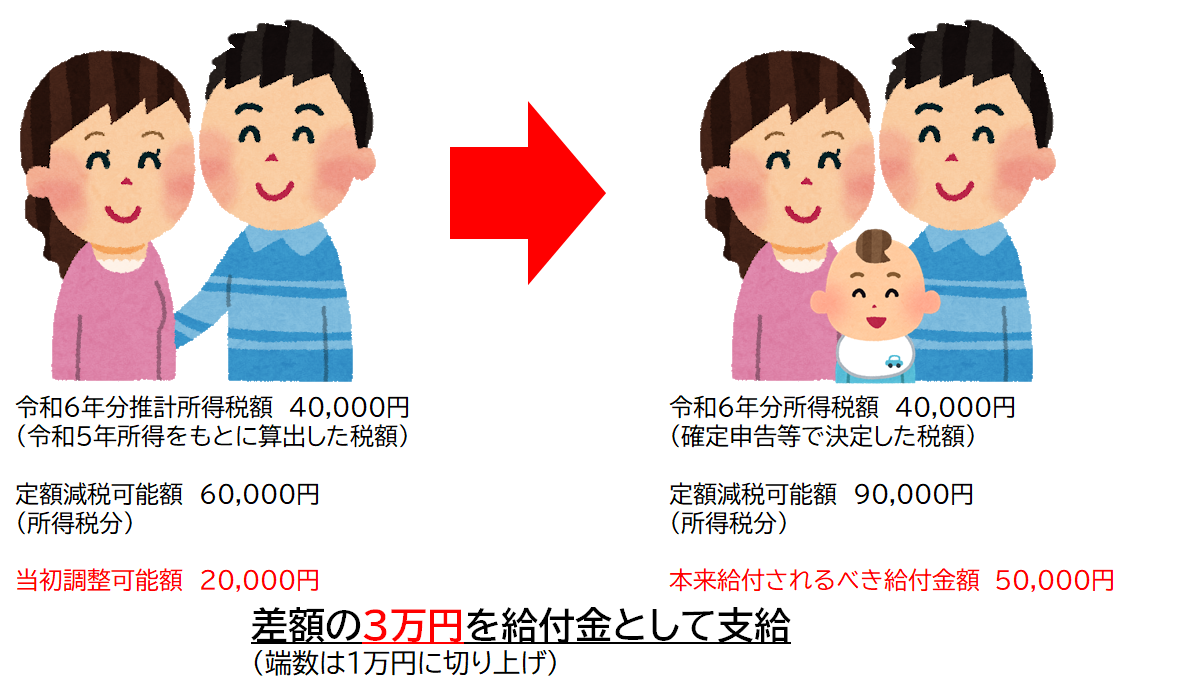

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちの本来給付すべき額(下図A)と、令和6年度に実施した調整給付額(下図B)との差額(下図C)

不足額給付1の対象となる例

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した(退職等)

(2)令和6年分所得税が新たに発生した(就職等)

(3)当初調整給付後に修正が生じたことにより、令和6年度住民税所得割額が減少した

(4)こどもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した

不足額給付2

支給対象者

次の1~3のすべてに該当する方

- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円(本人が定額減税の対象外)

- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税対象外)

- 低所得世帯向け給付「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円)」のいずれも対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

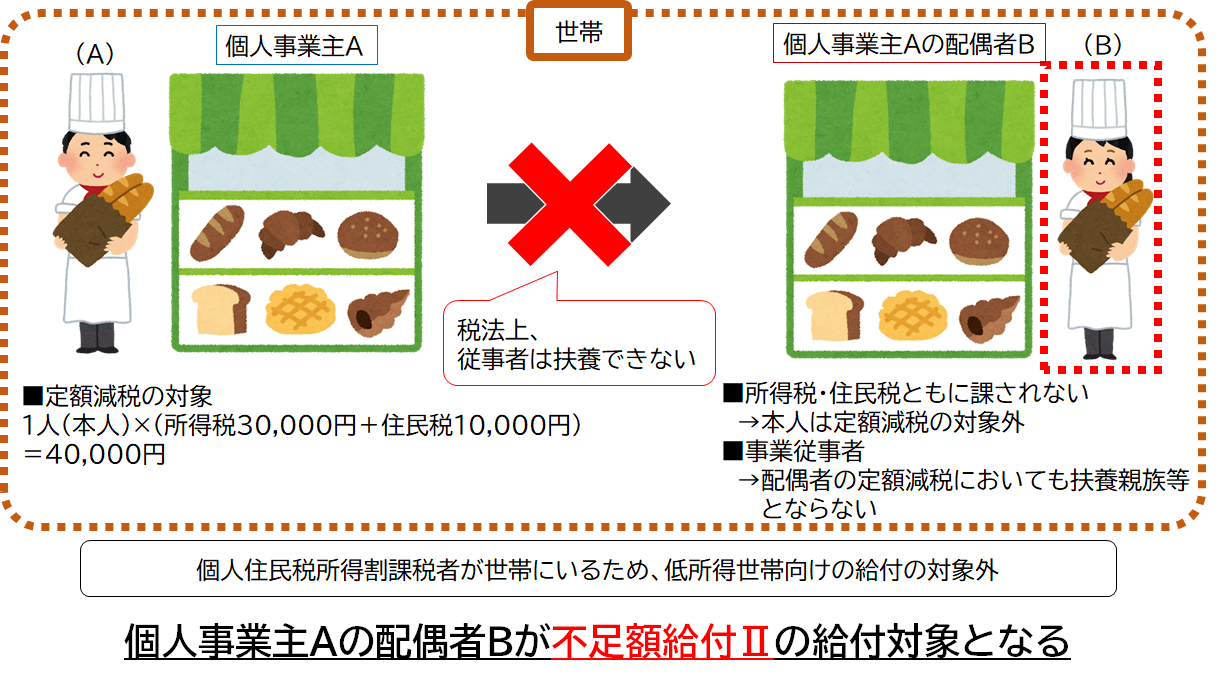

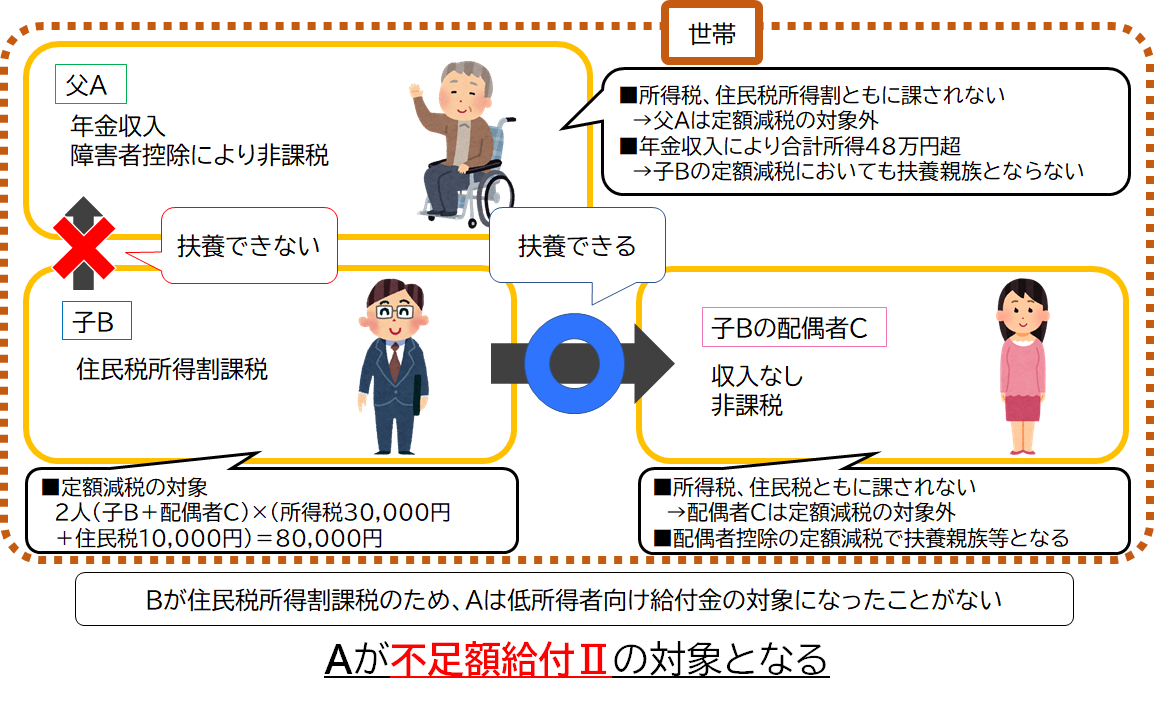

※主に青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方が対象です

給付額

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

不足額給付2の対象となる例

(1)青色事業専従者、専業従事者(白色)

(2)合計所得額48万円超

定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認ページ

次の定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となるかを確認するページです。

ご自身が支給の対象となるかの「参考」としてください。一般的な場合の確認としてご利用ください。

※実際と異なる場合があります。

支給手続きについて

(1)「支給のお知らせ」が発送される方(原則、手続きは不要)

定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となることがすでに算定されており、過去の給付金事業での支給実績により口座情報を町が把握している方やマイナンバーによる公金受取口座設定をされている方へは、「支給のお知らせ」を発送します。

原則、申請などの手続きは不要です。

「支給のお知らせ」に記載されている口座情報を変更する場合等は、令和7年9月17日(水曜日)までに海田町給付金窓口(Tel082-823-7433)までご連絡ください。必要書類を発送します。

「支給のお知らせ」発送日

令和7年9月4日に発送しました。

(2)「支給確認書」が発送される方

定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となることがすでに算定されており、町が給付金支給口座情報を把握していない等の理由で口座情報等を確認する必要のある方へは、「支給確認書」を発送します。

期限(令和7年10月30日(金曜日))までに、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。

「支給確認書」発送日

令和7年9月4日に発送しました。

(3)「申請書」により申請する必要がある方

(1)、(2)以外の方は、申請が必要となります。

事前に、定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認ツールなどで、支給要件に当たるかを確認のうえ、申請書の記入、必要書類の提出を行ってください。(申請があった場合でも、支給要件に満たさない場合は、不支給となります。)

申請の種類により、申請時に必要な書類が異なりますので申請書に記載されている提出書類欄をよくご確認ください。

令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に海田町へ転入された方

令和6年中に他市区町村や海外から海田町に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録あった方で、「不足額給付1」の要件に該当する方が対象となります。

申請の際には、調整給付金(当初調整給付)の「支給確認書」または「支給決定通知書」の写し(コピー)や「源泉徴収票」または「確定申告書」の写し(コピー)などを提出する必要があります。

※調整給付金(当初調整給付)を受給していないため、「支給確認書」等の資料を持っていない方は、令和6年度個人住民税分不足額等がわかる資料を提出してください。

※転入された方であっても、一部支給額と支給対象であることを町が把握できた方には、(1)や(2)の書類を発送する場合があります。

令和6年1月1日時点で海田町に住民登録がある方

令和6年1月1日時点で海田町に住民登録があり、発送時期を過ぎても「支給のお知らせ」や「支給確認書」が送付されないものの、「不足額給付1」の要件に該当する方が対象となります。

申請の際には、令和6年分所得税の「源泉徴収票」または「確定申告書」の写し(コピー)や「更生・修正申告等がわかる資料」などを提出する必要があります。

修正申告等を行う場合、手続きや確認に時間を要する場合があります。申請期限までに必要な書類が揃うように手続きをお願いします。

参考資料

「不足額給付2」の支給要件に該当する方

「不足額給付2」に該当する方が対象となります。

申請の際には、令和6年分所得税の「源泉徴収票」または「確定申告書」の写し(コピー)や必要に応じて「事業主の令和6年分所得税確定申告書」または「青色事業従事者に関する届出書」の写し(コピー)などを提出する必要があります。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)※消印有効

※「支給のお知らせ」が送付された方で、口座情報を変更する場合等は、令和7年9月17日(水曜日)までに海田町給付金窓口(Tel082-823-7433)までご連絡ください。必要書類を発送します。

不足額給付は非課税・差押さえ禁止の給付金です

不足額給付は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、課税及び差押えの対象とはなりません。

「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

給付金窓口からご自宅に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご相談ください。

- 警察相談専用電話(#9110)

関連サイト

お問い合わせ先

海田町給付金窓口(相談室2-1)

電話番号:082-823-7433

住所:海田町南昭和町14番17号

時間:午前9時から午後4時まで(土日・祝日を除く)

書類の記載方法、不明点などにお答えします。

内容によっては折り返しのお電話となる場合もありますので、ご了承ください。