本文

学ぼう!聴覚障がい

学ぼう!聴覚障がい

海田町には、約100人の聴覚障がい(身体障害者手帳所持)の方が暮らしておられます。

聴覚障がいは外見ではわかりにくい障がいのため、周りからの理解が得られず困ることがあります。

「聴覚障がい」について知り、どのような配慮があれば

暮らしやすくなるのかを一緒に考えてみましょう。

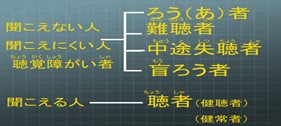

Part1 聴覚障がい者とは?

音や声が聞こえない、または聞こえにくい状態を「聴覚障がい」といいます。この「聴覚障がい」を持つ方のことを「聴覚障がい者」と言いますがが、聞こえの状態や、聞こえなくなった年齢によって「ろう者」・「難聴者」・「中途失聴者」と分けて呼ぶこともあります。

音や声が聞こえない、または聞こえにくい状態を「聴覚障がい」といいます。この「聴覚障がい」を持つ方のことを「聴覚障がい者」と言いますがが、聞こえの状態や、聞こえなくなった年齢によって「ろう者」・「難聴者」・「中途失聴者」と分けて呼ぶこともあります。

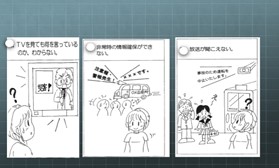

Part2 「聞こえない」「聞こえにくい」ってどんなこと?

(1) 音や声が耳に入らない・入りにくい

(1) 音や声が耳に入らない・入りにくい

(2)音は聞こえるが、内容が聞き取れなかったり、 何の音なのか分からなかったりする

(3) 大勢の人の中や、雑音がする環境での会話が難しい

(4)時計のアラームなどの高い音が聞き取れない など

人によって状況は様々ですが、テレビやサイレンの音、アナウンスなどが聞こえず、周囲の状況がわからず困ることがあります。また、無視したと周囲から誤解を受けることもあります。

Q : 補聴器をつけても聞こえないの?

A : 有効な人もいますが, 補聴器=「聞こえる人と同じように聞こえる」わけではありません。

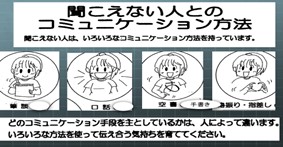

Part3 コミュニケーションのポイントは?

いろいろなコミュニケーションの方法がありますが、何を主に使われているかは人によって違います。一番大切なのは、「分かりたい」「伝えたい」という気持ちです!

(1)筆談

ポイント: 日時は具体的に!

例) 「1時間後」 ↠「 10時30分」,「5日後 」↠ 「6月1日」 ...

二重否定ではなく肯定で!

例) 「ないわけではない」 ↠ 「ある」,「できなくはない」 ↠ 「できる」

(2)口話

ポイント: 明かりを背にして(逆光)話さない!

(3)空書

ポイント:簡単に、単語で、ゆっくりと。

(4)ジェスチャー・指さし

ポイント:手掛かりになるものを交えると伝わりやすい!

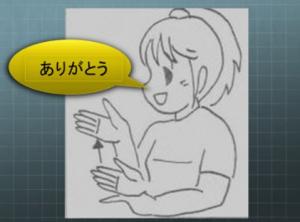

(5)手話

ポイント:手や指の動きだけでなく、表情、口の動き、動作などを加えることで、細やかな想いや考えを伝えることができます!

Part4 どんな配慮があったら暮らしやすい?

まず、後ろから呼んでも振り向かない、音がしても反応がないようだったら、「聞こえない人かな?」と思ってもらえると、無視したなどの誤解を防ぐことができます。また、コミュニケーションをとるときは、初めに方法を確認したり、いくつかの方法を合わせることで、より伝わりやすくなります。

ポイント:

(1) 目を合わせてから話しかける

(2) 口元や顔がはっきり見える明るい所で話す

(3) 複数での話し合いの時は、まず話題を伝え、時々、今何の話か、話はどこまで進んでいるかなどを伝える

(4) 聞き間違えたり、聞き返されたときは、もう一度ゆっくり話したり、書いたりする

(5)写真や実物を提示したり、音声認識ソフトなどを利用する

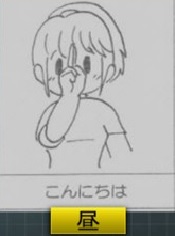

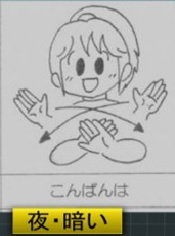

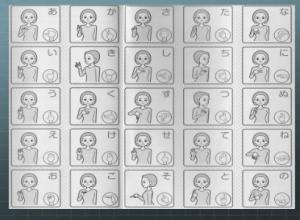

Part5 手話ワンポイントレッスン!

簡単な手話をご紹介します。 ぜひ、使ってみてください!